Sabato scorso ho visitato Roma 20-25, la mostra che al Maxxi rappresenta le 25 idee per Roma, elaborate da altrettante Università, italiane e straniere.

Fino al 17 gennaio 2016 è in mostra al Maxxi l’esito del workshop internazionale Roma 20-25 – Nuovi cicli di vita della metropoli, promosso dall’Assessorato alla Trasformazione Urbana del Comune di Roma e dal museo ospitante, con la sponsorship di Bnp Paribas Real Estate.

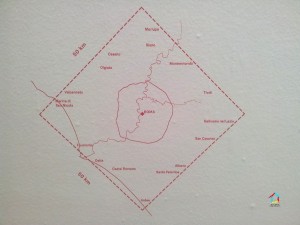

E’ un percorso avviato ad inizio anno, per produrre visioni e progetti per la Roma futura, metropoli suddivisa in 25 quadrati di 10 km. di lato, ognuno dei quali preso in carico da una Università (12 italiane e 13 straniere), per sviluppare specifici progetti in una micro zona di 1 km. di lato.

Ogni team universitario ha quindi elaborato idee per trasformarle in progetti: professori, tutor, dottorandi, assistenti, studenti si sono messi in gioco per osservare la realtà e pensarla al futuro, in una dimensione che da Soratte arriva ad Ardea, da Maccarese a Tivoli, che è sia centro che periferia, che è abitata dalla campagna al mare.

Il workshop richiedeva soprattutto la capacità di avere una visione per Roma: definito il Palatino come centro del quadrante di 50×50 km., ogni team universitario ha scelto il nucleo da esplorare e restituire in forma di espressione dinamica a livello urbanistico, abitativo, di rigenerazione del costruito come del paesaggio.

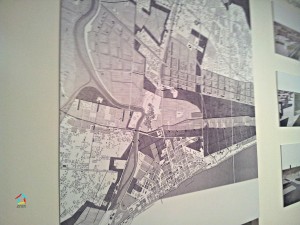

Nella sala dedicata alla mostra, sono presenti le 25 installazioni dedicate ai rispettivi progetti: la visita si snoda tra Primavalle e la campagna romana, verso Fiumicino e Settebagni, tra mappe, ricostruzioni, modelli, effetti sonori e visivi, libri e dispense. Sembra un impero dei sensi, l’allestimento offre la possibilità di immergersi nel quadrante da conoscere, per ri-vedere la situazione attuale della zona considerata ed osservare le soluzioni proposte dalle Università. E leggendo con attenzione i dettagli progettuali descritti nel catalogo, ho avvertito l’attenzione, il rispetto verso l’esistente e allo stesso tempo la voglia di far evolvere i territori, di collegare le risorse, di far comunicare gli opposti e i lontani.

Ad esempio, nel progetto per il quadrante di Ostia ed Acilia – elaborato dal team della Sapienza di Roma – si fa riferimento agli elementi di cui prendersi cura, il mare, la pineta, le dune, il fiume, le zone urbanizzate e non, e per ognuno di questi si propongono strumenti e metodi per valorizzare, usare e riusare. Ma l’aspetto interessante è che ogni singola componente del territorio viene collegata alle altre, non viene trattata come entità separata. E’ il caso dell’area archeologica che, nella dinamica progettuale, dovrebbe diventare un sistema integrato archeologico-agricolo-naturalistico.

A qualcuno potrebbe sembrare un’idea non molto originale, ma la questione è che il sistema delineato dal team della Sapienza integra a sua volta la parte naturalistica ed archeologica anche con le altre funzioni, quella abitativa, quella dei servizi e dei trasporti. Nel progetto traspare insomma evidente l’idea che il territorio possa e debba essere trattato come un insieme, in cui ogni componente dà e riceve funzionalità e fruibilità.

A qualcuno potrebbe sembrare un’idea non molto originale, ma la questione è che il sistema delineato dal team della Sapienza integra a sua volta la parte naturalistica ed archeologica anche con le altre funzioni, quella abitativa, quella dei servizi e dei trasporti. Nel progetto traspare insomma evidente l’idea che il territorio possa e debba essere trattato come un insieme, in cui ogni componente dà e riceve funzionalità e fruibilità.

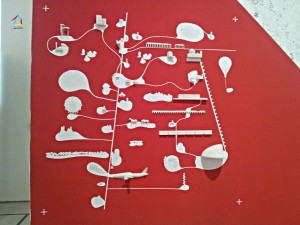

Per il quadrante 17, quello che corre lungo l’Appia Antica, il progetto è stato portato avanti dal team dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. Anche qui lo sforzo è rivolto verso l’unire, l’integrare. I tre elementi evidenziati dal team – monumenti, case e paesaggio – vengono rappresentati hic et nunc e se ne propone, rispettivamente, la ridefinizione (a prescindere dalla storia), l’abbandono al loro minimo comun denominatore e la restituzione di senso.  Il team ha voluto infatti considerare (e non negare) che nel quadrante interessato convivono due anime, quella antica e quella contemporanea: il progetto intende uscire da questa contrapposizione, stimolando invece al dialogo.

Il team ha voluto infatti considerare (e non negare) che nel quadrante interessato convivono due anime, quella antica e quella contemporanea: il progetto intende uscire da questa contrapposizione, stimolando invece al dialogo.

Altro esempio di progetto che mira all’integrazione è quello per il quadrante 12, elaborato dal team dell’Università degli Studi di Palermo, in cui si concentrano l’Eur, la Cittadella della Salute, Magliana, Trullo e Corviale, un territorio che contiene “quattro città”, vale a dire l’Agro Romano, le borgate esterne, le grandi trasformazioni incomplete e le riserve di resilienza nelle borgate interne.  Il progetto propone un lavoro per gradi, una composizione per fasi successive, che prevede una generazione di resilienze fisiche, sociali ed economiche. Gli elementi che compongono il territorio si valorizzano e si integrano sulla base di interventi di rigenerazione e produzione di energia pulita e di ri-funzionalizzazione di immobili esistenti, pensando anche alle Olimpiadi possibili nel 2024 o al prossimo Giubileo del 2025. Anche in questo progetto, si ha quindi una visione del territorio che trova le soluzioni per una maggiore vivibilità dando valore all’esistente, coniugando ecologia e sviluppo, in un’ottica collaborativa.

Il progetto propone un lavoro per gradi, una composizione per fasi successive, che prevede una generazione di resilienze fisiche, sociali ed economiche. Gli elementi che compongono il territorio si valorizzano e si integrano sulla base di interventi di rigenerazione e produzione di energia pulita e di ri-funzionalizzazione di immobili esistenti, pensando anche alle Olimpiadi possibili nel 2024 o al prossimo Giubileo del 2025. Anche in questo progetto, si ha quindi una visione del territorio che trova le soluzioni per una maggiore vivibilità dando valore all’esistente, coniugando ecologia e sviluppo, in un’ottica collaborativa.

I tre progetti che ho sinteticamente descritto sono paradigmatici, non sono per me i progetti migliori tra i 25 esposti al Maxxi. Ho solo voluto evidenziare lo sforzo del workshop di offrire alla città di Roma una visione verso il futuro secondo me apprezzabile, molto, perché mette in disponibilità l’esistenza di nuovi punti di vista, nuove possibili soluzioni, nuovi modi di affrontare una complessità.

Roma è una città complessa. Ma la complessità non è negativa o positiva in sé. Quello che ho infatti apprezzato nel conoscere i progetti di Roma 20-25 è l’idea di complessità che può diventare funzionalità, accessibilità e vivibilità se si invitano al dialogo costante gli elementi che la compongono.

_________________________________________________

Lascia un commento